Инженерия будущего

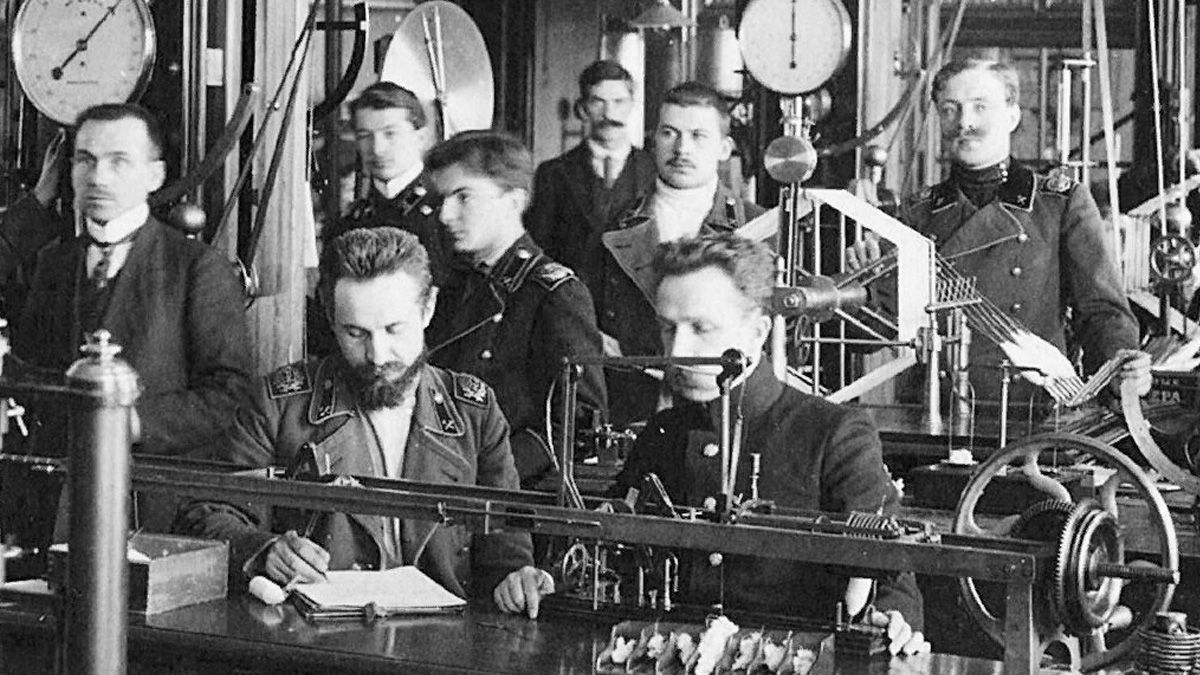

История Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана — отражение истории российской науки и образования, а также технологического прогресса страны. Будущий вуз был основан 1 июля (13 июля по новому стилю) 1830 года как ремесленное учебное заведение при Московском воспитательном доме, которое постепенно стало готовить не только кустарей-столяров, литейщиков и др., но и «ученых мастеров». Именно здесь было положено начало знаменитой русской системе обучения ремеслам.

В постоянном переосмыслении своего назначения

В 1839 году в Московском ремесленном учебном заведении состоялся первый выпуск. С течением времени потребности общества менялись, и двадцать девять лет спустя учреждение было реорганизовано в Императорское Московское техническое училище (ИМТУ), имевшее главной целью, согласно утвержденному уставу, «образовывать механиков-строителей, инженеров-механиков и инженеров-технологов». Это событие ознаменовало переход к новым образовательным стандартам и требованиям.

В конце 1910-х годов в стенах училища был создан воздухоплавательный кружок и аэродинамическая лаборатория.

После революционных событий 1917 года ИМТУ получило новое название — Московское высшее техническое училище. Когда в стране начался процесс передачи вузов, втузов и техникумов в ведение соответствующих наркоматов, оно в 1930 году было реорганизовано (четыре его факультета образовали самостоятельные высшие учебные заведения) и стало именоваться Московским механико-машиностроительным институтом. Вузу присвоили имя Н.Э. Баумана — революционера, который входил в состав Московского комитета РСДРП, располагавшегося во время политической забастовки в октябре 1905 года в здании ИМТУ, и был убит в ходе тех событий.

С переходом к новым экономическим и социальным условиям в конце 1980-х годов происходило дальнейшее переосмысление роли вуза. В 1989 году он стал первым в стране техническим университетом, а в 2009-м получил статус национального исследовательского университета и вошел в перечень высших учебных заведений, самостоятельно устанавливающих стандарты и требования для своих образовательных программ.

В наши дни МГТУ имени Н.Э. Баумана, знаменитая Бауманка, — мечта огромного числа абитуриентов, партнер лидеров экономики и центр решения глобальных научных задач, играющий ключевую роль в подготовке высококвалифицированных инженерных кадров для различных отраслей отечественной промышленности.

Когда можно стать хорошим конструктором?

В начале этого февраля делегация университета, в состав которой вошли ректор вуза Михаил Гордин и директор научно-образовательного центра «КАМАЗ-БАУМАН» Александр Карташов, посетила с деловым визитом площадку ПАО «КАМАЗ». Основной целью встречи стали переговоры о реализации совместных стратегических программ.

Сейчас в работе ряд совместных проектов, многие в этом году подходят к этапу коммерческого освоения, — пояснил Михаил Гордин. — Мы хотим, чтобы наши студенты и сотрудники участвовали в работе не только на ранних стадиях проектирования, но и на стадиях освоения производства и эксплуатации техники. Для нас это важно. Хорошим конструктором можно стать тогда, когда видишь свое изделие в эксплуатации.

Сотрудничество между Бауманкой и автомобилестроительным гигантом охватывает множество направлений, включая разработку карьерных самосвалов, лесотехнических комплексов и электротрансмиссий. К числу успешных примеров совместной работы можно отнести харвестер КамАЗ-1010, форвардер КамАЗ-1011 и специализированный сортиментовоз, предназначенный для перевозки лесоматериалов. Новые модели проходят полевые испытания в Карелии.

Отметим, что НОЦ «КАМАЗ-БАУМАН», где создаются опытные образцы многофункциональных машин в интересах автопроизводителя, был открыт на базе вуза в 2020 году. В последующие годы он троекратно увеличил объем инновационных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

На новых принципах

Специалисты Бауманки открывают новые горизонты и в экспериментальной науке. В 2024 году ученые из МГТУ имени Н.Э. Баумана и Института общей физики имени А.М. Прохорова РАН разработали инновационный подход к проведению квантовых вычислений, основанный на использовании так называемых солитонных молекул, которые были сгенерированы на специально собранной лазерной установке. В перспективе она может стать основой для квантового компьютера нового типа.

Созданием таких устройств сегодня заняты научные группы по всему миру. При этом внедрение квантовых компьютеров на базе кубитов сталкивается с серьезной проблемой: по мере увеличения количества последних возрастает уровень ошибок и шума, что связано с высокой чувствительностью квантовых систем к внешним воздействиям.

Альтернативой могут стать вычислительные системы на ультракоротких лазерных импульсах. Солитонные молекулы, представляющие собой связанные состояния солитонных волн — устойчивых уединенных импульсов, обладают уникальными свойствами, которые позволяют им сохранять свою форму и характеристики даже в условиях внешних возмущений.

Сконструированная учеными установка может генерировать солитонные молекулы высокого порядка с четырнадцатью связанными между собой импульсами. По словам авторов, они оказались крайне стабильными и дали четкий сигнал с минимальными шумами.

Мы планируем в дальнейшем экспериментально доказать гипотезу о самовычитании шумов в таких импульсных структурах, — рассказал инженер лаборатории волоконных лазеров ультракоротких импульсов ФГБОУ ВО «МГТУ имени Н.Э. Баумана» Илья Орехов. — Для этого соберем новый лабораторный стенд для измерения уровня фазовых шумов и сравним его величину с уровнем, измеренным для одиночных ультракоротких импульсов.

Фото: ФГБОУ ВО «МГТУ имени Н.Э. Баумана»